病名を知りたい

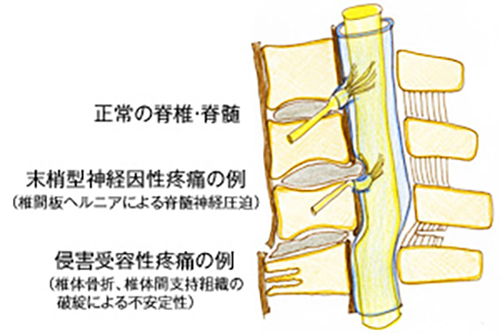

私たちは、「首や背中、腰が悪くて痛みがある」と言う言葉を普段から耳にしており、当然のように受け止めています。しかし、この言葉には様々な意味が含まれています。たとえば、同じ背骨(=脊椎)の病気にしても、痛みが首・背中・腰に生じる場合と、手や足などの背骨から離れたところに生じる場合があります。原因の面から考えても、背骨そのものが凹んだり、すべったりして痛みが生じる場合と、背骨の中を通る脊髄や末梢神経が押されて痛い場合があります。もちろん、どちらの場合でも、最後に痛みを感じているのは脳ですから、どこかで生じた痛みの情報が、脳に伝える神経を働かせて「痛み」という感覚を脳に引き起こしています。それ故、「痛み」を伝える神経の活動が生じている理由や場所によって、痛みの性格や治療法が違ってきます(図1)。

(図1)解説

1. 末梢型神経因性疼痛:椎間板ヘルニアが椎体の列から飛び出してしまし。末梢神経や脊髄を圧迫するために、その神経が担当している手や足の部分の痛みを感じる。

2. 侵害受容性疼痛の一型:椎体の骨折や脆弱性、椎体をつなぐ靱帯や関節の破綻によって症生じる痛み(脊椎不安定性に起因する痛み)

<末梢型神経因性疼痛>

頻繁にみられるのは、椎間板ヘルニアや変形性脊椎症と呼ばれる疾患です。これは、脊椎や周囲組織(椎間板など)が年齢とともに傷んで壊れた結果、棘(とげ)や椎間板が飛び出し、近くを走る神経を圧迫して痛みを引き起こす現象です。この場合は、原因である神経への圧迫を取り除くことで痛みは治まります。手術をして治す痛みの大部分はこれにあたります。

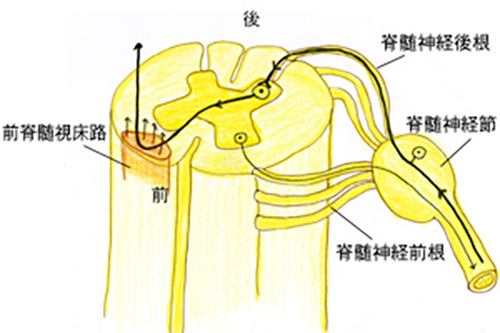

末梢型神経因性疼痛の場合は、神経の終末にある痛みのセンサーは活動していないのに、痛みを伝える伝導経路のどこかが活動してしまい、痛みの感覚を作り出している事になります(図2)。たとえば、腰のヘルニアでは足からの感覚を脳に伝える神経が刺激されて足が痛いと患者さんは感じていたとしても、足そのものには何の問題もありません。この様な痛みを「神経因性疼痛(ニューロパシックペイン)」と呼んでいます。

(図2)解説:末梢型神経因性疼痛の一例:脊髄神経節が圧迫を受けると疼痛が発生する。代表例は椎間板ヘルニアである。

<侵害受容性疼痛>

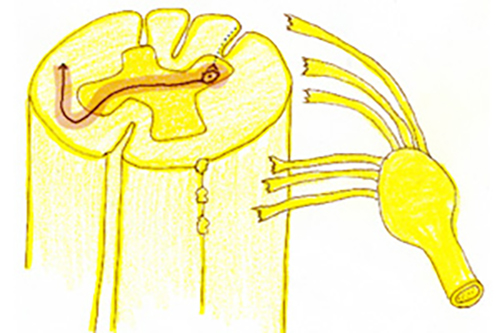

これに対して、侵害受容性疼痛の場合は、骨膜・靱帯・関節包にある痛みを感じる神経の終末(痛みのセンサー)が活動し、その情報が神経を通って脳に伝わった結果として痛みを感じます。これは、痛みを感知する正常ルートが活動したための痛みと言えます(図3)。

骨そのものには痛みを感じるセンサーはありませんが、骨を取り巻く骨膜には豊富な神経線維の終末、つまり痛みセンサーがあるので、骨折したときに痛いのはまさにこのセンサーの活動によるものです。また、脊椎は多数の骨が並んだ複合体であり、脊椎を連結している靱帯や関節包にも痛みを感じる神経終末が豊富にあります。それ故、外傷・加齢・骨粗鬆症などにより、脊椎が本来の固さを失って崩れたりした場合や、脊椎をつなぐ組織が傷んでしまい脊椎同士がズレてしまった場合にも痛みが生じます。この様な現象を「脊椎不安定性」と呼んでいます。

脊椎不安定性により痛みが生じている場合には、その不安定な脊椎を様々な方法で固定することで痛みが軽減します。簡単な方法はコルセットなどによる外固定であり、大がかりな方法は金属のネジや移植骨などを用いて背骨同士を結合させる内固定(手術)です。骨が変形して痛みを生ずる場合には、骨の中にセメントを注入して丈夫にする方法もあります。

(図3)解説:痛みの伝導路:手足、骨膜、筋、間接包など体のあらゆる部位に痛み感知センサーがある。これが活動するとその情報は末梢神経から、脊髄神経節、脊髄神経後根を通り脊髄に伝わる。この情報は脊髄の後角と呼ばれる部位で整理され、改めて痛覚伝導二次ニューロンという新しい神経の興奮となって脊髄を上行し(前脊髄視床路)、最終的には大脳に伝わって痛みの感覚を発生させる。

<中枢型神経因性疼痛>

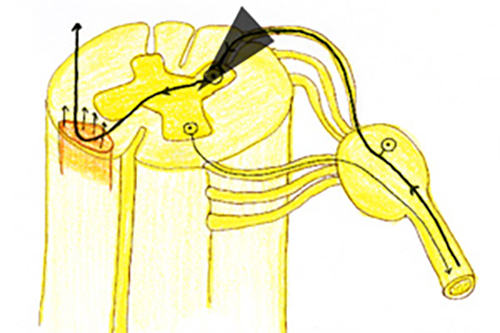

「神経因性疼痛」による痛みは、末梢神経のみならず、より中枢側の脊髄や脳幹・大脳の中の痛覚伝導路の障害でも発生します(中枢型の神経因性疼痛)。痛みの情報は末梢神経から脊髄、脳へと順送りに伝えられますが、脊椎の中では、末梢神経から中枢神経へ神経の乗り換えがあります。この部分では、複雑に感覚情報の整理・統合が行われているので、この部分より中枢で問題が生じた場合は、末梢神経が押されたとき以上の複雑な痛みの感覚が起こることが知られています(図4)。しかし、この様な中枢型の神経因性疼痛は、その全貌も治療法も不明な点が多く残っています。

(図4)解説:中枢型神経因性疼痛の一例:脊髄神経が脊髄から引き抜けて一部損傷された後角二次ニューロンが異常活動をおこして幻の痛み感覚を脳に伝えている状態。脊髄神経引き抜き損傷。

また、慢性痛を感じている方々の中の一部では、痛みの原因そのものよりも頭の側の痛みの感受性の問題、すなわち痛み刺激を通常以上に苦痛に感じてしまう事が、痛みの問題の主体となっている場合もあることがわかってきました。この問題も神経因性疼痛を考える上で重要な要素ですが、非常に複雑です。

通常使われる痛み止めは、主として痛みセンサーの活動を抑える事で効果を発揮するので、侵害受容性疼痛には効果があります。しかし、神経因性疼痛、特に中枢型神経因性疼痛には効果が少ないのが普通です。神経因性疼痛(特に中枢型のもの)は、普通の痛み止めの効きにくい痛みであり、その治療には難渋する事が多く、患者さんも苦しみます。

さらに、この神経因性疼痛の存在、特に中枢型の神経因性疼痛の存在が認知されるようになったのは最近の事であり、この様な痛みの概念と治療法について十分に理解されず、通常の痛み止めを出して効果がないと、さっさと治療を断念される医療施設も少なくないのが現状です。

実際に、痛みに対する様々な外科治療を行っている施設に、手術を求めて来院された方のうちの半分ほどは、手術を行う前の内服薬の変更により痛みが軽減しているとの話もあります。それ故、数ヶ月の内服治療を行っても痛みの改善が不十分と感じる場合、別の医師の意見や見立てを参考にするセカンドオピニオンを行うのも解決策の1つかも知れません。 一方、現在の日本では、神経因性疼痛に効果が認められて使用できる薬は非常に少ないのが現状です。ただし、いくつかの薬は痛みとは別の効果で使用が認められていますので、これらを流用する事も可能ですが、本来と違う目的での使用では無く、厳密には認められない行為です。実際、神経因性疼痛にも相応の効果があると知られている薬には、抗てんかん薬、抗うつ薬、抗不整脈薬などの一部、などがあります。

神経因性疼痛に対する薬物治療を行っても、充分な成果を得られない場合は外科的な治療を考えます。神経因性疼痛の発症のメカニズムから考えると、痛みを脳に伝えている「痛み情報の発生源」を見つけて、これを取り除く、もしくは抑えてしまえば痛みは治まるはずです。

しかし、残念ながら、現在の画像検査の技術では、「痛み情報の発生源」となっている神経を、画像として捉える事は出来ていません。現在、MRIなどの画像診断装置は大きく進歩しており、体の中の様子は昔に比べると正確に確認できるように。また、形のみでなく、機能画像と呼ばれる神経の実際の活動の様子も、かなり正確に捉えられるようになってきています。それ故、今後、さらに技術が発展すれば、痛みへの外科的な治療も飛躍的に進歩すると期待されますが、残念ながら、近い未来の出来事ではなさそうです。

現在のところ、痛みを取るための外科治療は、大きく分けて3通りが代表的な方法です。

1. 痛みの発生源と思われる場所を推定し、その発生源そのものを取り除く方法

2. 痛みの発生源はそのままにしておいて、これが脳に伝わるまでの経路のどこかを遮断してしまう方法(これには、脳で痛みを感じる部分そのものを取り除く方法も含みます)

3. 神経そのものには手をつけず、神経の近くに薬を注入するポンプを置くことや、電気刺激を加える電極を埋め込むことで、痛み関係の神経の働きを抑えることで痛みを抑える方法です。薬を注入するポンプは、飲み薬や静脈注射よりも効率よく、高濃度の薬を直接に神経へ効かせる事ができます。また、電気刺激療法は、神経の近くに置いた電極から微弱な電流を流すことで、脳に痛み信号を伝える神経経路の活動を抑えたりする事が出来ます。刺激という言葉には、神経の活動を高めるというニュアンスが伴いますが、刺激の頻度を高めた場合は神経の働きは逆に抑えられと考えらえています。それ故、電気刺激療法の効果は、神経を抑制することでの「神経破壊の模倣効果」と理解されていますが、どのようにして効いているのかについては充分には解明されていません。

脊髄に対して行われている、4つの代表的な外科的な除痛手術について解説します。これ以外にも、頭蓋内にある、脳幹・視床・大脳皮質などの中枢神経に対して行われる除痛手術もありますが、これは脳への手術ですので、今回は触れていません。

この手術が必要な状況の代表格は、腕神経叢引き抜き損傷と呼ばれる状態です(図4)。バイクの転倒事故などで、肩や上肢が体から強く引き離される方向に引き延ばされてしまい、末梢神経が脊髄に入る部分から引き抜ける事が原因です。このような状態になると、上肢は体とつながっていても脳の命令は上肢には届かず、自由に動かすことは出来なくなってしまいますし、上肢の感覚は脳には届かず痛みも感じなくなります。また、腕そのものが失われてしまった場合、患者さんは腕が存在するような感覚を維持している時がありますが(幻肢覚)、日がたつにつれて、その感覚は薄れていき、頭の中にある手のまぼろしも消えていきます。

しかし、事故などで激しい痛みを経験した場合、上肢の存在感とともに痛みが残ってしまい、存在しない上肢の痛みに悩まされ続けます(幻肢痛)。一般的に、病気などで外科手術により上肢を切断した場合には、幻肢覚は出現しても幻肢痛にはならないのが普通です。それ故、事故で末梢神経が脊髄から引き抜けた場合、感覚を伝える末梢神経(脊髄神経後根)のみならず、末梢神経から脳に痛みの情報を送る中継部分である、脊髄の後角細胞も障害を受けてしまい、ここが異常な幻の痛みの信号を出し続ける事により幻肢痛が発生すると考えられています。

脊髄後根侵入部破壊術(DREZ-otomy)という手術では、異常信号を発していると考えられる部分である脊髄の後角細胞を外科的に破壊することを目的とします。この治療法は、1970年代の終わり頃に始まり、日本でも80年代から行われる様になり、手術が適切に行われれば有効な治療法です。手術は、顕微鏡下に脊髄の後根神経が脊髄に入るところを確認し、痛みの神経線維が脊髄に入る部分を遮断するとともに、これを中継する脊髄後角細胞を電気で凝固破壊します(図5)。後角細胞は痛みの感覚のみならず、触覚、温度覚なども中継しているので、治療する領域の感覚は全て失われる事になりますが、適切に行われる限りは運動の障害は発生しません。

しかし、残念ながら、この手術の効果は長続きしない事が多く、直後には効果が得られる方々は多いですが、徐々に痛みが再発する場合が少なくなく、術後5年後まで痛みの軽減効果が継続するのは全体の3分の1程度です。手術効果が全体の3分の1程度しか続かないのですが、非常に難治である中枢型神経因性疼痛の治療成績としては、これでも素晴らしい治療効果に入ります。

脊髄後根侵入部破壊術(DREZ-otomy)という手術は、適切に行われれば有効な治療法の1つです。しかし、傷んだ脊髄に新たに損傷を増やす治療法でもあり、痛みの程度や現在の状況を十分に把握して、手術について慎重に主治医と相談する必要がある治療法です。

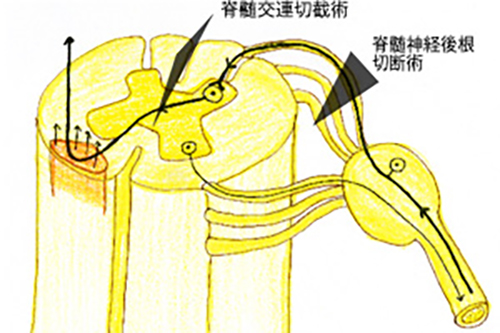

(図5)解説:DREZ-otomy で破壊する部位を黒矢印で示したもの。脊髄神経後根が脊髄に進入し、後角二次ニューロンに伝わる部分と、二次ニューロンそのものを破壊する。

脊髄後根切断術という治療法は、末梢神経もしくは更に末端に、痛みの原因がある時に効果があるとされています。言い換えると、前述のDREZ-otomyよりも末梢側に痛みの原因がある時に効果があるとされています。例えば、糖尿病や末梢神経が広汎に障害してしまう疾患により、多くの末梢神経が同時に障害された場合や、痛み止めが効くはずの侵害受容性疼痛であっても動脈が細くなってしまっている場合には薬が効果を発揮せずに痛みを抑える事が出来ません。この様な場合には、脊髄後根切断術という治療法で効果が得られる場合があります。 脊髄は比較的に規則正しい構造をしており、脊髄から手足の筋肉に向かう動きの信号は前根を、手足の筋肉から脊髄に向かう感覚の信号は後根を通ります。従って後根だけを切断すれば、目的とする体の部分の感覚を完全に消してしまう事が出来ます(図6)。

ただし、痛みの感覚のみならず、触覚、温度覚などの感覚が消えてしまうのが欠点です。自分の手足を触っている感覚が全く失われると、火傷をしても気づかない、暗闇では自分の足の位置や地面を踏んでいる感覚が無いため歩けない、などの、様々な問題が発生してしまいます。

脊髄後根切断術は、痛みを和らげる事が出来る手術でありますが、後戻りの効かない破壊的治療法です。それ故、手や足の一部の領域のみが猛烈に痛いときなどに限り、行われているのが実情であり、痛みの程度や現在の状況を十分に把握して、手術について慎重に主治医と相談する必要がある治療法です。

脊髄交連切截術も、脊髄の痛覚伝導路を切る手術です(図6)。脊髄の中で、痛みの神経は脊髄の中央で反対側に渡ってから脳の方に向かいます。しかし、ほかの感覚や運動の神経は、脊髄の中で反対側には渡りません。それ故、脊髄を真ん中で切断する事が出来れば、痛みの感覚経路だけを遮断する事が出来ます。

この方法であれば、前述の脊髄後根切断術後根切断術のように、痛みのみならず他の感覚も失われてしまうという欠点は克服できます。しかし、小指の太さしかない繊細な脊髄に対して、重篤な合併症を起こさないで綺麗に左右に切断する事は非常に困難です。

それ故、脊髄交連切截術も、手や足の一部の領域のみが猛烈に痛いときなどに限り、治療手段として考慮される手術です。

(図6)解説:痛みを脳に伝える伝導路を遮断する DREZotomy 以外の手段である、脊髄後根切断術と脊髄交連切截術。どちらも痛みの原因が、脊髄神経後根より末梢側にあるときにのみ有効。脊髄神経後根切断術は脊髄本体に傷を付けないで済む点が良いが、全ての感覚が遮断される。脊髄交連切截術は、痛覚の伝導路のみを遮断できる利点があるが、脊髄そのものを切開する必要がある。

脊髄硬膜外電気刺激療法は、前述までの神経破壊を伴う除痛手術の効果の一部を、神経を破壊せずに置き換える事ができると期待される治療法です(図7)。脊髄の表面(実際には脊柱管という脊椎のトンネルの中で脊髄を取り巻いている硬膜の表面)に置いた電極をから微弱な電流を流して、主に後根が脊髄に侵入する付近を刺激します。脊髄硬膜外電気刺激療法は、この刺激により神経抑制効果が生じて痛みが軽減していると考えられています。

脊髄硬膜外電気刺激療法により効果が期待できるのは、①糖尿病で四肢の広い範囲の神経に障害があり、じりじりした違和感を伴う痛みを感じている人、②足の動脈がつまって充分足に血の巡りが行かず虚血痛で苦しんでいる人、③狭心症の痛みが薬でコントロール出来ない人、④馬尾神経の広範な障害による痛みで悩んでいる人、などと考えられています。

脊髄硬膜外電気刺激療法は、神経破壊の模倣効果と理解されていますが、実際にどのようにして効いているのかは充分には解明されていません。しかし、神経を破壊することなく、破壊と類似した除痛効果を期待できる利点があり、また、近年は、器具の開発が進み、一度で設置できる刺激電極の数が増え、刺激の質も様々な形で行えるようになってきています。

(図7)解説 下肢痛のある患者さんの胸椎付近に脊髄硬膜外刺激電極を入れている患者のレントゲン写真。左は4極の電極が留置され、右が16極の電極が留置されている。電極は脇腹にある電池につながっており、ここから電気刺激が送られる。

© 2025 Neurospinal Society of Japan