病名を知りたい

脊髄は脳からの「手足を動かす・痛みやシビレを感じる」といったような信号を、手足の細い神経に伝える太い神経のようなものですが、強い外力などで脊椎が折れたり、大きくずれたりすると、その中に入っている脊髄も一緒に損傷されてしまうことがあります(脊髄損傷)。

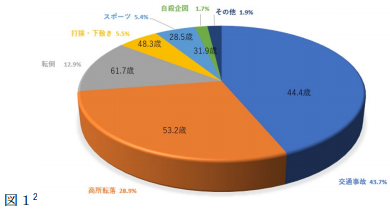

脊髄損傷は、日本では、年間で約5000人の脊髄損傷患者が発生しています。発症は20歳代と60歳代に多く、損傷部位は頚髄60%、胸腰髄40%です1。原因は、交通事故、転落、転倒の順に多く(図1)2、高齢化が進む日本では高齢者の転倒による受傷が増加傾向です。

脊髄損傷の程度は、「完全損傷(損傷部位以下の運動、感覚機能が完全に消失)」と「不完全損傷(脊髄の一部が損傷し、脊髄損傷部位以下のなんらかの運動もしくは感覚機能が残存している状態)」があり、後者は更に、中心性脊髄損傷、Brown Sequard(ブラウン セカール)症候群、前脊髄症候群、後脊髄症候群等に分かれます。さらに細かく分ける場合には、運動麻痺と感覚麻痺の程度から5つに分類される事が多いです(Frankelの分類とASIAの機能障害尺度が有名)(表1,表2)。

| 表1 ・Frankel(フランケル)分類 | |

|---|---|

| A (complete) | 障害レベル以下の運動、感覚の完全麻痺。 |

| B (sensory only) | 障害レベル以下に感覚はある程度は残存しているが、運動は完全麻痺。 |

| C (motor useless) | 障害レベル以下に運動機能が残存しているが、実用的ではない |

| D (motor usefull) | 障害レベル以下に実用的な筋力が残っている。 |

| E (recovery) | 神経学的脱落なし。異常反射はあってもよい。 |

| 表2 ASIA (エイシア)の機能障害尺度 | |

|---|---|

| A | S4.S5髄節の運動・感覚の完全麻痺。 |

| B | 障害レベル以下の運動の完全麻痺、感覚は障害レペル以下やS4-S5髄節で残存 |

| C | 障害レベル以下の運動機能はわずかに残存しているが、MMT3未満。 |

| D | 障害レベル以下の運動機能が残存し、筋力はMMT3以上昏 |

| E | 運動・感覚機能は正常。 |

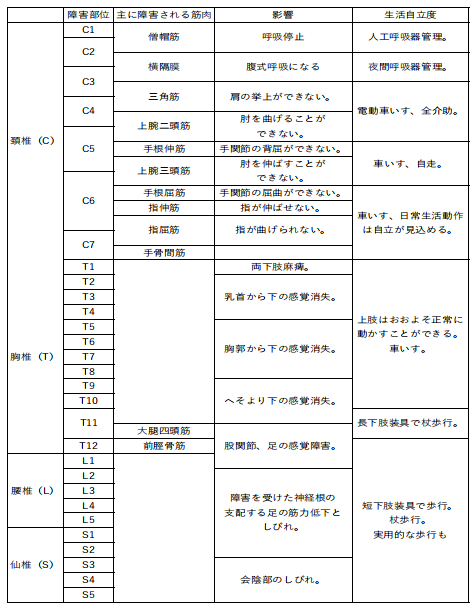

脊髄損傷が起ると、損傷された部位以下の筋力低下や感覚障害が生じますが(表3)3、他にも以下のような合併症が生じることがあります。

代表的な合併症

【表3】3脊髄損傷では損傷部位以下の症状が生じる

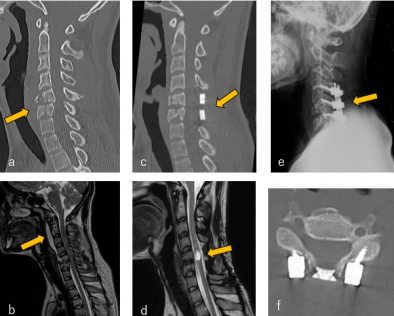

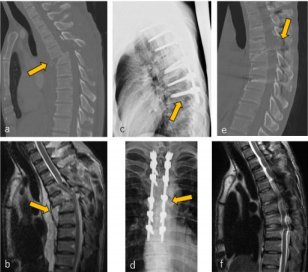

治療としては、まずは全身精査を行います。全身状態が落ち着くまで、損傷した脊椎脊髄の安静のため外固定を行う場合もあります(フィラデルフィア型カラー、ハローベストなど)。残念ながら、脊髄損傷を完治させる方法はなく、二次性脊髄損傷予防(損傷部位が不安定性になりさらに障害部位が伸びること)や、リハビリテーションへのスムーズな導入を行うために、手術(神経圧迫の解除やインプラントによる脊椎固定など)を行う場合もあります。急性期が過ぎると、リハビリテーションが治療の主軸になります。筋力アップや関節可動域訓練を行い、できるたけ自立して生活できるように訓練を行います。リハビリテーションを行っても、障害された機能を完全にとり戻すことはできませんが、残った機能を最大限に生かすためにも、腰を据えたリハビリテーションが大切です。

図2.頸椎損傷の患者さん 高所からの転落に伴う四肢麻痺で搬送され、頸椎後方固定術を行ないました。術後早期からリハビリテーションを行ない、自力で車いすを使用し、日常生活を送っています。

図3.胸髄損傷の患者さん 高所より転落し両下肢の完全麻痺、感覚脱失にて搬送されました。第5/第6胸椎の前方脱臼と骨折があり、胸椎後方固定術を行ないました。術後車いす移乗自立、自走で日常生活を送っています。

近年、損傷した脊髄を再生させる再生医療や、神経幹細胞を移植し機能回復を試みる移植治療の研究が多く行われています。骨髄由来間葉系細胞、肝細胞増殖因子(Hepatocyte growth factor: HGF)、iPS 細胞、Muse 細胞を用いた脊髄再生医療は、動物実験では良好な結果が得られています4。現在、日本においても脊髄損傷に対するこれらの再生医療の治験が数多く行われており、今後の治療成績の結果報告が待たれます。

リハビリテーションでは、近年ロボットを用いたリハビリテーションが発展しており、ロボットスーツ HAL(Hybrid assistive limb)® をはじめとするリハロボットの治療においては、良好な効果が数多く報告されるようになってきています5。

参考文献

1. 松山 幸. 特集 脊髄損傷治療はどこまで可能か-はじめに. 医学のあゆみ2019;271:633.

2. Shingu H at ele;A nationwide epidemiological survey of spinal cord injuries in Japan from January 1990 to December 1992. Paraplegia 1995;33:183-188

3. 武田 功. 脊髄損傷患者の ADL:臨床理学療法 1977,3 巻 2 号 18-35.

4. 大村 威, 松山 幸. 脊椎脊髄病治療の現状と展望 : 脊髄損傷を中心に. 再生医療 : 日本再生医療学会雑誌 2021;20:34-43.

5. 松元 秀. 脊髄損傷に対するロボットを用いたリハビリテーション医療. 脊髄外科2019;33:132-40

【執筆担当】 藤沢湘南台病院/横浜市立大学 脳神経外科 田中貴大

平和病院 横浜脊椎脊髄病センター 脳神経外科 野中康臣

東京慈恵会医科大学 脳神経外科 川村大地

順天堂大学附属順天堂医院 脳神経外科 原毅

© 2025 Neurospinal Society of Japan